分类室在印太交汇区微型浮游生物多样性与地理分布研究中取得新进展

近日,中国科学院海洋研究所海洋生物分类与系统演化实验室在生物地理学经典期刊《Journal of Biogeography》发表了题为《Eukaryotic Plankton Exhibit High Community Connectivity in the Indo‐Pacific Convergence Zone Across Tropical and Subtropical Oceans》的研究成果。该研究聚焦印太交汇区微型浮游生物多样性与连通过程。

通常认为海洋微型浮游生物的分布不受地理距离的限制,但近年Tara Oceans全球海洋调查表明,微型浮游生物群落仅在海盆尺度上呈现均质化。海洋微型浮游生物群落的如何连通?仍待解答。本研究从印太交汇区采集表层海水样本,采用宏条形码技术,并结合哥白尼环境数据库和Tara Oceans全球海洋调查的生物数据进行再分析,探索全球,尤其是印太交汇区海洋微型浮游生物群落的连通机制。

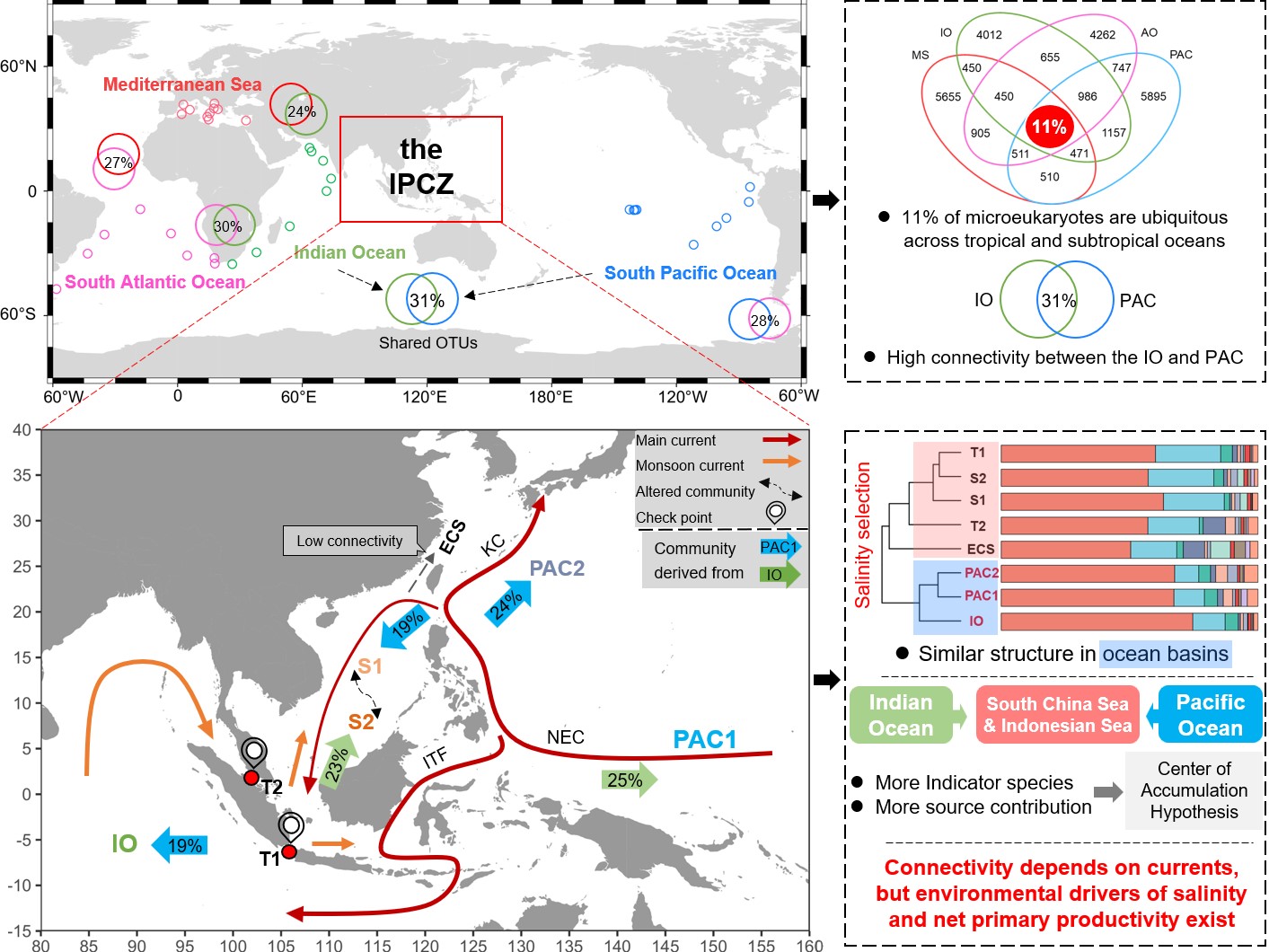

基于Tara Oceans全球海洋调查数据再分析,发现约11%的真核微型浮游生物为广布种,20%~30%的真核微型浮游生物在相邻海盆间共享。全球尺度下,印度洋与太平洋共有物种所占比例最高。进一步,基于印太交汇区现场采样调查结果,指出与边缘海相比,太平洋和印度洋的群落结构更相似,且多样性更高。盐度解释了大洋区和边缘海群落结构的主要差异。大洋区群落对边缘海群落的贡献更多,支持两洋一海尺度的物种汇聚假说。春季,受主要洋流影响,太平洋浮游生物群落经过南海和巽他海峡向印度洋输送。夏季,在季风的作用下,印度洋生物群落可经马六甲海峡向南海输送。南海在促进两大洋浮游生物群落连通过程中具有重要作用。

整体上,在全球热带和亚热带海洋中,印太交汇区浮游生物群落具有高连通性。洋流是浮游生物传播的重要载体,而季风驱动的水文变化,特别是盐度波动,塑造了两洋一海尺度真核微型浮游生物的分布模式。

本研究由国家自然科学基金和中国科学院青年创新促进会等项目联合资助。李龙召博士生为该论文第一作者,赵峰研究员和徐奎栋研究员为通讯作者。

文章信息如下:

L Li, F Zhao*, A. Hatmanti, W. Liu, Y. Wan, T. Yin, K. Xu*. Eukaryotic Plankton Exhibit High Community Connectivity in the Indo-Pacific Convergence Zone Across Tropical and Subtropical Oceans. Journal of Biogeography. 2025; 0:e70047. https://doi.org/10.1111/jbi.70047

全球海洋,尤其是印太交汇区真核微型浮游生物群落连通机制

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号