分类室在深海原生生物多样性与地理分布研究中取得新进展

近日,中国科学院海洋研究所海洋生物分类与系统演化实验室在《Water Biology and Security》期刊发表了题为《Complex seafloor topography promotes ciliate population expansion but maintains high community similarity and stability in the deep sea》的研究成果。该研究聚焦于复杂地形对深海纤毛虫群落结构与稳定性的影响,揭示了环境选择与中性过程在不同地形背景下的相对作用,并挑战了“安娜·卡列尼娜原则”在深海微生物群落稳定性研究中的适用性。

复杂的海底地貌被认为可增强微生境多样性,但其是否会破坏微生物群落稳定性尚无定论。本研究基于eDNA高通量测序和三代测序技术,对比分析了西太平洋地形复杂区(海山海沟交联区)和深海平原区近底层浮游纤毛虫多样性、生态位、生物互作网络和群落组装机制等。

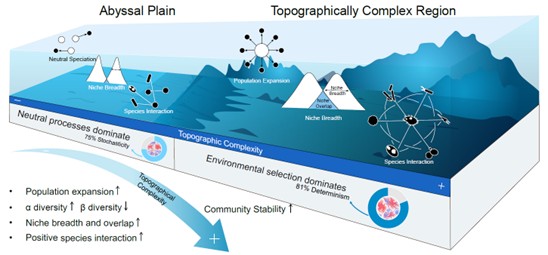

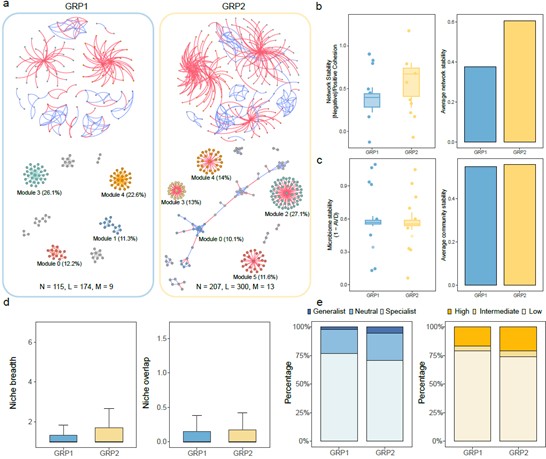

主要发现包括:1)复杂地形区群落存在特定物种的种群扩张,表现为更多的同物种ASV数量和更高的单倍型多样性;2)复杂地形区的纤毛虫群落呈现更高的α多样性和更低的β多样性,说明其群落构成趋同;3)与中性过程主导的深海平原相比,复杂地形区群落具有更广的生态位宽度、更高的生态位重叠和更复杂网络结构,群落稳定性更高;4)群落组装机制分析表明,复杂地形区以异质性环境选择为主导,而平原区则更多受到中性过程的影响。综上,复杂地形通过环境选择促进了特定物种的种群扩张,提升了物种多样性,但其群落相似度也增高,群落更稳定。

本研究由国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院青年创新促进会等项目联合资助。万圆圆博士为该论文第一作者,赵峰研究员和徐奎栋研究员为通讯作者。

图1 深海纤毛虫在不同地貌下的生物地理格局

图2 不同地形区的群落网络结构与稳定性比较

论文信息:

Wan, Y., Zhao, F., Li, L., & Xu, K. (2025). Complex seafloor topography promotes ciliate population expansion but maintains high community similarity and stability in the deep sea. Water Biology and Security, 100459. https://doi.org/10.1016/j.watbs.2025.100459

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号