海洋所观测揭示菲律宾以东海域次表层涡旋垂直结构

近日,中科院海洋所胡敦欣院士团队在菲律宾以东海域次表层中尺度涡研究中取得新进展,研究成果在Deep-Sea Research Part I发表。

菲律宾以东海域是次表层中尺度涡旋的高发海区,这些涡旋在调节西边界流季节内变异以及南半球水团沿西边界向北入侵的过程中发挥着重要作用。近年来,海洋所在该海域开展了大规模的潜标阵列观测,发现了次表层流强劲的季节内变化规律,并结合数值模式认为由次表层涡旋活动导致。然而由于以往的水文断面观测多关注大尺度流系特征,难以分辨中尺度涡旋信号,导致对该海域次表层涡的空间结构和水团特征等基本问题仍缺乏认识,鲜有专门观测报道。

基于2017年在菲律宾以东海域开展的涡分辨率断面观测,团队发现在8

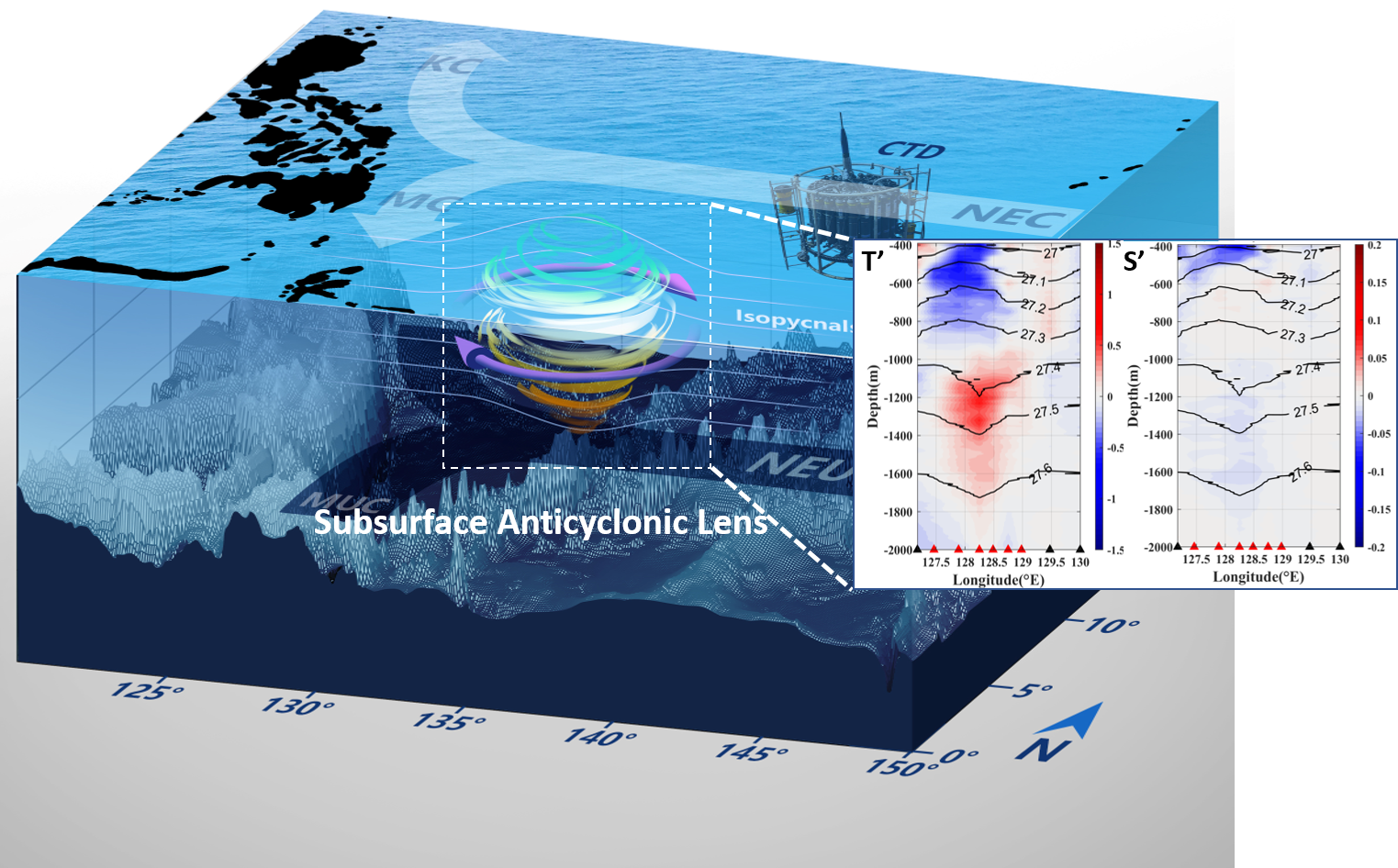

图. 菲律宾以东海域主要流系与次表层涡旋示意图。子图表示2017年航次8

该研究基于观测揭示了菲律宾棉兰老岛以东次表层涡的密度结构与水团特征及其可能来源,对进一步认识次表层涡对该海域大尺度环流以及海洋中层物质能量交换的影响具有重要意义。

该研究由博士研究生宋玮琦、张林林研究员、胡敦欣院士合作完成,海上考察得到基金委共享航次计划和中科院先导专项资助,依托“科学一号”和“科学”考察船执行。特别感谢菲律宾大学Cesar Villanoy教授和菲律宾海岸警卫队Grace Campos女士在2017年中菲联合航次中提供的支持。

文章信息:

Song W., L. Zhang*, D. Hu (2022). Observed subsurface lens-like features east of the Philippines. Deep Sea Research Part I, 190, 103901, https://doi.org/10.1016/j.dsr.2022.103901.

附件下载:

鲁公网安备37020202001323号

鲁公网安备37020202001323号